의사 수 추계 연구보고서에 대한 서울의대ㆍ서울대병원 교수 비상대책위원회의 의견

페이지 정보

본문

수급 추계 연구에는 적절한 데이터, 현실적인 가정, 그리고 바람직한 의료시스템을 위한 개선책을 반영하는 시나리오가 필요하다.

정부가 참고하였다고 하는 세 개의 연구 모두 진료가능일수는 공휴일, 일요일, 토요일을 제외한 연 265일을 기본으로 했으며, 신영석 등의 연구는 240일, 255일을 가정해 추가로 결과를 산출했다. 해당 연구에서 의사 1인 근무량을 현재의 80~120%로 각각 나눠 추계했을 때, 2035년 의사 부족 4만 9천 명부터 반대로 과잉 1만 7천여명까지 편차가 큰 결과가 나타났다, 또한 향후 질병 구조 변화, 건강한 고령화, 경제 성장, 지불제도 개편, 기후 변화, 통일을 가정한 시나리오 별 분석을 진행하였다.

권정현 등의 연구는 50세 이후부터 점진적으로 은퇴를 시작하여 90세에 모든 인력이 은퇴한다는 가정을 뒀는데, 판사, 검사 등 타 전문직이 70세에 거의 모두 은퇴를 하는 데 비해 의사는 자영업자의 형태로 근무를 하고 교육 기간이 길어 업무 시작 시점이 늦기 때문에 은퇴시기가 늦어진다고 하였다(보건복지부의 보건의료인력실태조사 자료에 따르면, 2010년도 의료기관에서 근무하는 60세 이상 의사의 수는 4,965명이었으며, 10년 뒤 2020년에 70세 이상 활동 의사는 4,042명으로 80.8%의 의사가 70세 이후에도 근무를 지속하고 있는 것으로 나타났다). 이 연구에서는 2035년 의사 부족 1만여명, 2050년 의사 부족 2만 2천여명으로 나타났다. 또한, 현재 학력별 의료서비스 이용 수준을 근거로 향후 우리나라 국민들의 학력 변화를 반영하여 의료서비스 수요가 감소할 것이라는 시나리오를 도입했는데, 이에 따르면 2033년까지는 의사 부족이 나타나지 않았고, 2050년 의사 부족 1만여명으로 산출되었다.

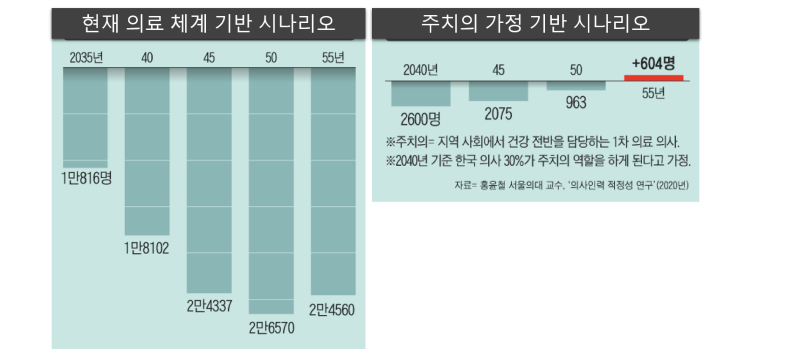

홍윤철 등의 연구는 기술 발전으로 의사 생산성이 연 0.5%씩 늘어난다는 가정하에, 의사 퇴직연령을 만 75세와 80세 둘로 나눴고, 65세 이상의 의사는 65세 이하 의사에 비해 생산성이 50% 혹은 75%가 되는 것으로 가정했다. 2035년 의사 수 부족 정도는 은퇴연령을 75세로, 65세 이상 의사 생산성을 50%로 가정할 때 1만 8백여명으로, 은퇴연령을 80세, 65세 이상 생산성을 75%로 가정할 때 7천 2백여명으로 산출되었다. 또한 주치의제 도입으로 2030년 면허 취득자부터 30% 정도가 주치의 역할을 한다는 시나리오를 적용하는 경우 2035년 의사 부족 수는 3천여명으로 낮게 산출되었다.

이와 같이 추계 연구에 적용하는 가정과 시나리오에 따라 같은 연구 모형 내에서도 추계 결과는 크게 달라질 수 있어, 극단적으로 1만 명 또는 2만 명 등 특정 결과가 나타나는 모형만 취사선택하는 것도 가능하다. 이러한 이유로 3개 연구 저자들 모두가 본인의 연구 결과를 한꺼번에 2천 명의 증원 근거로 해석해서는 안된다고 했다. 정부는 이들 3개 연구를 자의적으로 왜곡하는 것을 멈추고 지금이라도 연구자들의 의견을 숙지하길 바란다.

(참고: 신현영TV. 의사 수 추계 연구자 긴급 토론회 https://www.youtube.com/live/KUp661-mQCM?si=XqgBAYueRsSqcYSi)

또한 정부 의사 증원 정책의 근간이 된 3개 연구는 모두 의료서비스에 대한 수요와 인력 공급 추세가 미래에도 지속된다는 가정하에 이루어져 있다. 급속도로 상승하는 국민의료비와 고갈되고 있는 보험 재정을 고려할 때, 현재의 시스템은 지속되기 어렵고 바람직하지도 않다. 지속 가능한 의료시스템을 위한 정책 개선이 필요하며, 이렇게 개선된 의료 정책의 효과를 감안한 시나리오를 도입하여 새롭게 추계 연구를 진행하는 것이 필요하다. 앞에서 언급한 홍윤철 등의 연구에서 주치의제 도입 시나리오 기반 추계 결과 부족한 의사 숫자가 1만 명에서 3천명으로 줄어드는 것이 그 사례이다.

지금이라도 과학적인 분석과 사회적 합의를 목표로 하는 수급 추계/조정 시스템을 구축하려 하는 정부의 태도 변화는 다행스런 일이나, 도입할 추계 변수와 시나리오를 선정하고 추계 연구를 진행해야 하며 결과를 평가하는데 해당 직역의 전문가로서의 의견이 충분히 반영되는 구조가 필요하다. 또한 이렇게 도출된 결과가 의료인력 수급 정책에 반영될 수 있도록 수급 추계 기구의 역할에 대한 법적 근거가 뒷받침되어야 할 것이다.

2024년 10월 17일

서울의대-서울대병원 비대위 위원장 강희경

첨부: 3개 연구 결과 정리. 끝.

첨부파일

-

3개 연구 결과 정리.docx (1.2M)

0회 다운로드 | DATE : 2024-10-21 09:32:25

- 이전글의대 증원과 국민 의료 비용에 대한 서울의대ㆍ서울대병원 교수 비상대책위원회의 의견 24.10.21

- 다음글교육부는 학생들의 인권과 대학의 자율성을 보장하라! 24.10.21

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.